鼻中隔延長のデメリットは?切る・切らない方法のリスクと対策を解説!

- 新井先生監修

- 鼻中隔延長が気になるけど不安・・・

- 切る方法と切らない方法のどちらが良いんだろう・・・

- 鼻中隔延長のデメリットを減らすにはどうしたら良い?

「鼻中隔延長」は「鼻を高くしたい」「アップノーズを治したい」という方にとって魅力のある施術ですが、デメリットも理解した上で施術を受けることが重要です。

鼻中隔延長の施術には「切る方法」と「切らない方法」があり、デメリットもそれぞれ異なります。

そこで今回は、「切る鼻中隔延長」と「切らない鼻中隔延長」の、それぞれが持つデメリットを解説します。

新井医師

新井医師

切らない鼻中隔延長のデメリット

切らない鼻中隔延長のデメリットは、以下の通りです。

- 半永久的な効果は得られない

- 稀に糸が切れて戻ることがある

- 皮膚から糸が飛び出る可能性がある

- 劇的な変化は期待できない

それぞれのデメリットについて解説します。

半永久的な効果は得られない

切らない鼻中隔延長では、糸リフトの施術でも用いられる吸収糸を用います。

吸収糸とは、時間の経過とともに体内で吸収され消失する糸で、溶けるようなイメージから「溶ける糸」とも呼ばれます。

糸についたコグ(トゲ)を引っ掛けることで、鼻の先端を前方や下方に引っ張って鼻を高くする手法が「切らない鼻中隔延長」です。

ただし、「溶ける糸」では半永久的な効果は得られないことがデメリットしてあり、後戻りと再施術を繰り返す過程で施術を受けたことが周囲にバレるリスクもあります。

稀に糸が切れて戻ることがある

切らない鼻中隔延長では皮膚をしっかり引っ張るため、糸には大きな力がかかります。

そのため、まれに糸が途中で切れてしまい、鼻の形が元に戻ってしまう恐れがあるでしょう。

糸が切れなくても、吸収糸は時間の経過とともに溶けていくため、その前に戻ってしまう可能性がある点にも注意が必要です。

以下のような場合には、特に後戻りが起きやすくなります。

- 耐久性の低い糸を使用した

- 施術した医師が経験不足であった

- ご本人の希望で無理に大きく延長しようとした

こうしたリスクを避けるためにも、実績のある医師とよく相談のうえ、適切な施術方法を選ぶことが大切です。

皮膚から糸が飛び出る可能性がある

切らない鼻中隔延長では、皮膚に引っかけた糸のコグ(トゲ)部分が表面に影響を与えることがあります。

「溶ける糸が出てきた」と感じられるケースは、大きく分けて次の2通りです

- 皮膚表面がポコッと盛り上がって見える

- 糸の一部が外に露出してしまう

ほとんどのケースは①に該当しますが、②のように糸が露出してしまうことも、頻度は少ないながら一定数見られます。

糸が露出した状態を放置すると、感染症などのリスクが高まります。

異変を感じた場合は早めに医師に相談し、必要に応じて修正施術を受けましょう。

新井医師

新井医師

劇的な変化は期待できない

切らない鼻中隔延長は、糸で鼻の形を整える施術のため、メスを使った手術に比べて大きな変化は出にくい傾向があります。

糸を皮膚に引っかけて引き上げることで鼻先のラインを整える方法ですが、土台そのものの構造を大きく変えるわけではないため、劇的な変化を求めている方には不向きな場合があります。

「自然な範囲で少し印象を変えたい」「ダウンタイムを短くしたい」といった方には適した方法ですが、高さや角度の大幅な調整を希望する場合は、切開を伴う鼻中隔延長などの別の施術が検討されることもあります。

カウンセリングで仕上がりのイメージをしっかりすり合わせ、自分の希望と施術の特性が合っているか確認することが大切です。

新井医師

新井医師

ご希望やお悩みに合わせて、適した施術をご提案いたします。

切る鼻中隔延長のデメリット

切る鼻中隔延長のデメリットは、以下の通りです。

- ダウンタイムが1〜2週間程度と長い

- 麻酔を行うため血液検査が必要

- 軟骨を採取する必要がある

- オープン法の場合は鼻柱部分に傷跡が残る

- クローズ法の場合は細かな調整ができず修正手術も難しい

それぞれのデメリットについて解説します。

ダウンタイムが1〜2週間程度と長い

切る鼻中隔延長の施術は切開を伴うため、切開を行わない鼻中隔延長と比較すると、当然ダウンタイムが長くなります。

切る鼻中隔延長のダウンタイムは一般的に1〜2週間程度であり、このうち1週間程度はギプスを鼻に貼り付ける必要があります。

また、鼻だけでなく軟骨を採取した部位も、1週間程度のダウンタイムがあります。

これらの期間は痛みを感じることもありますが、内服の痛み止めによって、痛みのコントロールは可能です。

麻酔を行うため血液検査が必要

切る鼻中隔延長の手術では、局所麻酔や静脈麻酔などの麻酔を行います。

これらの麻酔を行うために、事前の血液検査が必要です。

血液検査では、ヘモグロビン・血小板数・肝機能・腎機能などをチェックします。

軟骨を採取する必要がある

切る鼻中隔延長では、基本的に自身の軟骨の採取が必要です。

採取しない場合は保存軟骨(寄贈軟骨)や豚の軟骨、吸収性プレートなどを使用するケースも見られます。

しかし、これらの人工物や軟骨は長期的な安全性が確認できていないとされているため、切る鼻中隔延長では自家組織(自身の軟骨)を用いるのが一般的です。

自家組織の軟骨の中でも、切る鼻中隔延長で採取するのは、鼻中隔軟骨・肋軟骨・耳介軟骨のいずれかです。

オープン法の場合は鼻柱部分に傷跡が残る

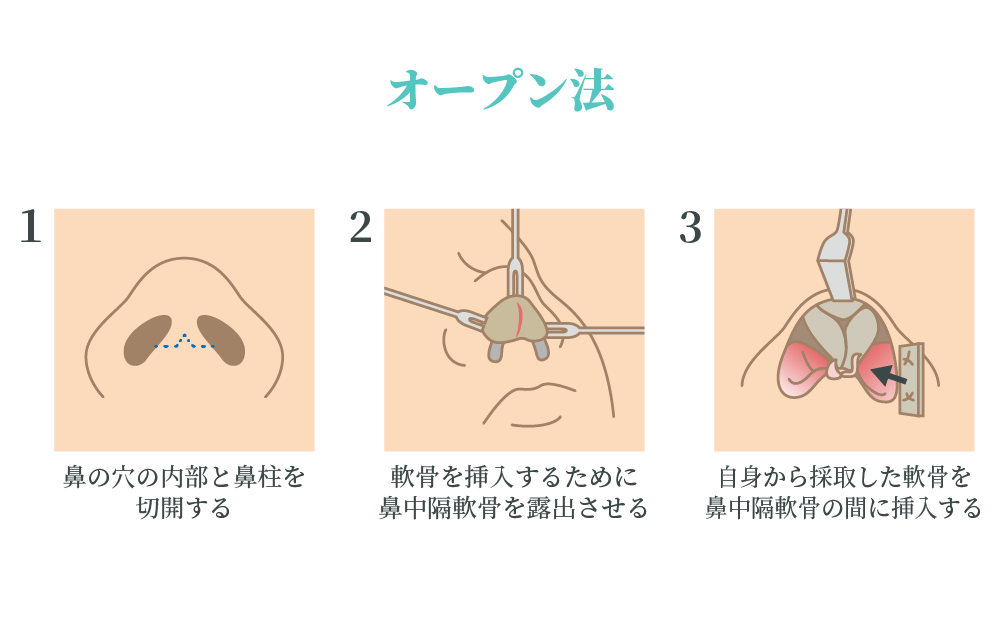

切る鼻中隔延長の手法は、オープン法とクローズ法の2通りに分かれます。

一般的に用いられるオープン法では、上記のように鼻の穴の中の切開に加えて鼻柱(鼻の穴の間にある壁のような部分)の部分の切開も加えます。

この傷跡は半年程度ピンク色で次第に目立たなくなるものの、一時的に傷跡が目立つことがオープン法のデメリットです。

なお、鼻の中の傷跡については、外からは見えません。

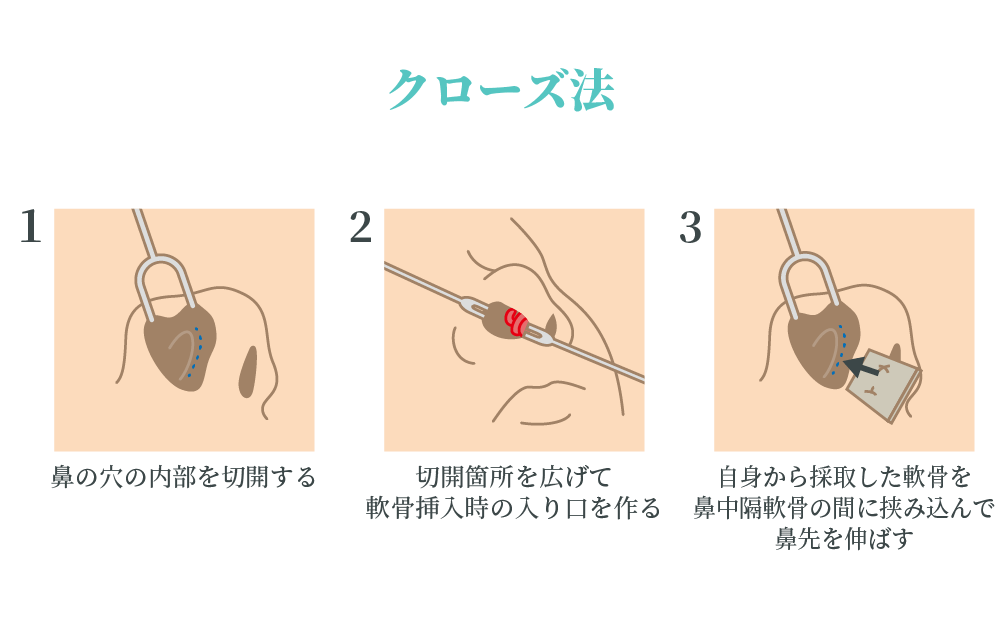

クローズ法の場合は細かな調整ができず修正手術も難しい

クローズ法は、下記のように鼻の穴の中を切開して手術をする方法です。

様々な鼻の整形で用いられますが、鼻中隔延長では一般的に用いられません。

クローズ法は傷跡が外から見えないことがメリットですが、細かな調整が難しく、仕上がりに満足できないリスクや、手術に失敗してしまうリスクも、オープン法と比較すると高くなります。

そして修正手術もオープン法の後で行う修正手術と比較して困難であることから、当院の切る鼻中隔延長の手術ではオープン法を採用しています。

新井医師

新井医師

鼻中隔延長のデメリットの影響を小さくするポイント

鼻中隔延長のデメリットの影響を小さくするポイントは、以下の通りです。

- 傷跡が残らないような工夫をしているクリニックを選ぶ

- 術後のアフターケアが充実しているクリニックで手術を受ける

- ダウンタイムが長引かないよう医師のアドバイスは守る

それぞれのポイントについて解説します。

傷跡が残らないような工夫をしているクリニックを選ぶ

切る鼻中隔延長を検討する場合は、傷跡が目立たないよう配慮された施術を行っているクリニックを選ぶことが、デメリットを抑えるポイントになります。

特におすすめなのは、日本専門医機構が認定する「形成外科専門医」の資格を持つ医師を選ぶことです。

形成外科専門医は、形成外科や内科などの診療領域において、専門的な教育と十分な臨床経験を積んだ医師にのみ与えられる資格です。

大学病院などで多くの手術やトラブル対応を経験しているため、傷跡をできる限り目立たせない工夫や技術に長けていることが期待できるでしょう。

新井医師

新井医師

術後のアフターケアが充実しているクリニックで手術を受ける

手術後の傷跡が正常に回復していくためには、充実したアフターケアが整っているクリニックを選ぶことも大切です。

特に、万が一合併症などの副作用が起きた場合に備え、「24時間対応が可能な体制があるかどうか」を確認しましょう。

たとえば、当院では、手術後は時間外でも電話やLINEで、医師と直接やり取りができる24時間体制を整えております。

アフターケアの体制はクリニックによって異なるため、手術後の対応やサポート体制をカウンセリングや診察時に確認しておくことをおすすめします。

新井医師

新井医師

ダウンタイムが長引かないよう医師のアドバイスは守る

術後のダウンタイムを長引かせないためには、医師の指示を正しく守ることが非常に重要です。

鼻中隔延長のダウンタイム中の回復を妨げないために、次のような行動を控えるように医師からアドバイスされる可能性があります。

- 激しい運動(ジョギング・筋トレなど)

- 飲酒

- 喫煙

- 長時間の入浴やサウナの利用

- 不規則な生活や睡眠不足

これらのアドバイスを守ることで、炎症や腫れが悪化するリスクを抑え、よりスムーズな回復が期待できます。

「少しくらいなら大丈夫」と思わず、医師の指導をもとに無理のない生活を心がけましょう。

新井医師

新井医師

鼻中隔延長のことなら銀座マイアミ美容外科まで!

鼻中隔延長のことであれば、ぜひ当院・銀座マイアミ美容外科までご相談ください。

当院の鼻中隔延長には、以下のような特徴があります。

- 鼻全体を整える「鼻フルコース」メニューをご提供

- 鼻のことを熟知した形成外科専門医が施術を担当

- カウンセリングから施術まで医師が一貫して対応

- ホームページ記載の適正価格でアップセルもなし

- 術後の緊急電話・緊急LINEは24時間医師が対応

お顔の印象を左右する鼻のお悩みは、しっかりとした技術を持った医師に相談したいかと思います。

当院では、施術に当たる医師全員が日本専門医機構認定の「形成外科専門医」です。

形成外科専門医がカウンセリングから施術まで一貫して対応し、術後も緊急電話・緊急LINEで24時間ご相談に対応いたします。

新井医師

新井医師

鼻中隔延長の症例

銀座マイアミ美容外科の鼻整形のセットメニューである「鼻フルコース」では、年間施術実績:600件以上(2017年1月〜2019年12月)を誇ります。

そのなかで、鼻中隔延長も含めて行った以下の症例をご紹介します。

- 鼻フルコース・プレミアム(術後1ヶ月)

- 鼻フルコース・プレミアム(術後6ヶ月)

症例のビフォーアフターの写真を確認して、施術後のイメージをより具体的にしてみましょう。

鼻フルコース・プレミアム(術後1ヶ月)

鼻フルコース(鼻中隔延長+鼻背真皮脂肪移植+鼻尖形成術+耳介軟骨移植)の術後1ヶ月の患者様で、鼻筋から自然な形でアップノーズ気味に高くしたいとのことで受診されました。

人工物には抵抗があるとのことで、鼻筋にはプロテーゼではなく、お尻の割れ目からの真皮脂肪を入れています。

鼻尖の高さに関しては、やや潰れた鼻で軟骨移植のみではご希望の高さまで出すのが困難なため、鼻中隔延長を施行いたしました。

同時に、鼻柱補強のために耳介軟骨移植、鼻先を細くするために鼻尖形成も施行しています。

この投稿をInstagramで見る

鼻中隔延長+鼻背真皮脂肪移植+鼻尖形成術+耳介軟骨移植

抜糸:1週間後

リスク:後戻り・瘢痕・左右差・感染など

[※静脈麻酔代込み]

鼻フルコース・プレミアム(術後6ヶ月)

骨切り幅よせ+ハンプ削り+鼻中隔延長(耳介軟骨)+小鼻縮小の施術を行った術後6ヶ月の患者様です。

骨切り幅よせで鼻筋からすっきりさせ、ハンプ削りと耳介軟骨を用いた鼻中隔延長で横から見た時の鼻筋も整えています。

鼻先の高さも自然な範囲でご希望されており、耳介軟骨を使用して無理のない範囲で高さも出しています。

この投稿をInstagramで見る

骨切り幅よせ+ハンプ削り+鼻中隔延長(耳介軟骨)+小鼻縮小

抜糸:1週間後

リスク:後戻り・瘢痕・左右差・感染など

[※静脈麻酔代込み]

ほかの症例写真については、以下のページからご確認いただけます。

鼻中隔延長のデメリットに関連するQ&A

鼻中隔延長のデメリットに関してよく見られる質問は以下の通りです。

- 鼻中隔延長はしないほうがいいですか?

- 鼻中隔延長を受ける際に注意することは?

- 鼻中隔延長をしたら将来どうなりますか?

- 切る鼻中隔延長と切らない鼻中隔延長はどちらがいいですか?

それぞれの質問にお答えします。

鼻中隔延長はしないほうがいいですか?

「鼻中隔延長はしない方がいい」といわれる理由は、以下の通りです。

- 鼻先が硬くなるリスクがある

- 軟骨が浮き出るリスクがある

- 長期の経過で鼻が曲がるリスクがある

- 鼻先の皮膚が薄くなるリスクがある

- 感染のリスクがある(移植軟骨を用いる場合)

もちろん、すべての方が上記のような状態になるわけではありません。

鼻中隔延長を検討する場合、リスクを減らすために信頼できる医師に相談することが大切です。

新井医師

新井医師

鼻中隔延長を受ける際に注意することは?

鼻中隔延長を受ける際に注意すべきことは、以下の通りです。

- 施術の内容を事前によく理解しておく

- カウンセリングや初回の診察で迷ったら即決しない

- 医師が推奨しない過度な延長はしない

事前に施術についてよく理解することが大切であり、カウンセリングで迷っている場合は即決せず一度自宅に帰ってからゆっくり考えるようにしましょう。

また、ほとんどの医師は過度な延長を推奨しませんが、患者様がどうしてもご希望を変えずその医師による手術を強く希望された場合には医師は手術を行ってしまうケースもあります。

通常よりも失敗するリスクが高いため、過度な延長は希望しないようにしましょう。

鼻中隔延長をしたら将来どうなりますか?

鼻中隔延長をした場合、将来的に以下のような状態になるリスクもあります。

- 鼻呼吸をしづらくなる

- 鼻先に移植した軟骨が浮き出る

- 鼻全体が曲がって不自然になる

上記の中でも、「鼻全体が曲がってしまうケース」はお顔の状態を大きく左右するため深刻です。

事前に鼻の状態を確認したり鼻の状態を確認したりすることで、リスクを減らしましょう。

新井医師

新井医師

切る鼻中隔延長と切らない鼻中隔延長はどちらがいいですか?

どちらの施術が良いかは、患者様ご自身の希望やお鼻の状態によって異なります。

切る鼻中隔延長と切らない鼻中隔延長が適している人の特徴の違いは、以下のように整理できるでしょう。

| 切る鼻中隔延長 | 切らない鼻中隔延長 | |

|---|---|---|

| 向いている人の特徴 | 半永久的な変化が欲しい 可能な限り大きな変化が欲しい 何度も施術を受けたくない トータルの費用を安くしたい |

傷跡を残したくない 万が一失敗した場合は元に戻れるようにしたい トレンドの変化に対応できるようにしたい 初回の費用を安くしたい |

最終的にどちらが良いかは、患者様自身のご希望やお悩み、お鼻の状態などによって異なります。

新井医師

新井医師

【まとめ】鼻中隔延長のデメリット

本記事では、鼻中隔延長に関して切る方法と切らない方法それぞれのデメリットを紹介してきました。

鼻中隔延長のデメリットの影響を小さくするには、以下のポイントが大切です。

- 傷跡が残らないような工夫をしているクリニックを選ぶ

- 術後のアフターケアが充実しているクリニックで手術を受ける

- ダウンタイムが長引かないよう医師のアドバイスは守る

当院・銀座マイアミ美容外科では、日本専門医機構認定の「形成外科専門医」の資格を持つ医師のみが施術を担当しています。

医師による丁寧なカウンセリングや24時間体制のアフターケア、リカバリールームの完備など、患者様により満足していただける施術も追求しています。

新井医師

新井医師

このコラムを監修したドクター

経歴

-

- 2013年

- 昭和大学医学部卒業

-

- 2013年

- 藤枝市立総合病院 初期研修医

-

- 2015年

- 昭和大学病院 形成外科入局

この記事を読んでいる人はこちらの記事も読んでます

CONTACT

お問い合わせ

まずは無料のご相談から。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのご相談・ご予約はこちら

受付時間

10:00 - 19:00

OTHER

NEWS & COLUMNS

その他のお知らせ & コラム

すべて

お知らせ

コラム

-

まぶたのくぼみの脂肪注入で起こる失敗例や原因・対策を徹底解説!

コラム小野寺院長監修

-

セットバックの名医の特徴4選!クリニックを探す際のポイントも紹介!

コラム丸山院長監修

-

鼻プロテーゼの失敗例と対処法を徹底解説!

コラム新井先生監修

-

顎プロテーゼの名医の特徴は?クリニックの選び方も解説!

コラム丸山院長監修

-

裏ハムラの失敗例や術前の対策・術後の対処法も解説!

コラム小野寺院長監修

-

まぶたのたるみ取りの名医は?特徴と選ぶべきクリニックの共通点も解説!

コラム小野寺院長監修

-

人中短縮の失敗例や原因・事前の対策や術後の対処法も解説!

コラム丸山院長監修

-

顎プロテーゼで後悔してしまう理由や対処法を解説!

コラム丸山院長監修

-

骨切り幅寄せの名医の特徴は?クリニックの見極め方も紹介!

コラム新井先生監修

-

まぶたのくぼみの脂肪注入で起こる失敗例や原因・対策を徹底解説!

コラム小野寺院長監修

-

セットバックの名医の特徴4選!クリニックを探す際のポイントも紹介!

コラム丸山院長監修

-

鼻プロテーゼの失敗例と対処法を徹底解説!

コラム新井先生監修

-

顎プロテーゼの名医の特徴は?クリニックの選び方も解説!

コラム丸山院長監修

-

裏ハムラの失敗例や術前の対策・術後の対処法も解説!

コラム小野寺院長監修

-

まぶたのたるみ取りの名医は?特徴と選ぶべきクリニックの共通点も解説!

コラム小野寺院長監修

-

人中短縮の失敗例や原因・事前の対策や術後の対処法も解説!

コラム丸山院長監修

-

顎プロテーゼで後悔してしまう理由や対処法を解説!

コラム丸山院長監修

-

骨切り幅寄せの名医の特徴は?クリニックの見極め方も紹介!

コラム新井先生監修