切らない眼瞼下垂のデメリットは?リスクや後悔しない方法まで徹底解説!

- 小野寺院長監修

- 切らない眼瞼下垂の手術を受けたいけど・・・

- デメリットが気になりなかなか勇気が出ない

- 後悔しないためにも事前に対策方法が知りたい!

上記のお悩みにお答えできるよう、今回は『切らない眼瞼下垂の手術を受ける方のほぼ全員に起こる「デメリット」』と『起こる可能性がある「リスク」』を徹底解説していきます。

美容クリニックで診察を受ける前に、ぜひチェックしてみましょう。

丸山院長

丸山院長

切らない眼瞼下垂のデメリット

切らない眼瞼下垂の施術の主なデメリットは、以下の通りです。

- 皮膚のたるみは改善しない

- 二重幅調整の自由度が低い

- 重度の眼瞼下垂には選択しにくい

それぞれのデメリットの詳細を解説していきます。

皮膚のたるみは改善しない

切らない眼瞼下垂の施術は、糸でまぶた内部を調整して目の開きを改善する施術であるため、皮膚そのものの余りやたるみを取り除くことができません。

そのため、以下のようなケースでは効果を実感しにくい傾向があります。

- 上まぶたの皮膚が厚く余りが多い

- 眉下からまぶたにかけて皮膚の被さりが目立つ

- アイホールが狭く二重ラインが皮膚に隠れてしまう

- 加齢による皮膚のたるみが強くまつ毛にかぶさっている

このように、皮膚のたるみが主な原因となっている場合は、糸での引き上げだけでは十分な改善が得られないこともあります。

二重幅調整の自由度が低い

切らない眼瞼下垂の施術では、以下のような理由から理想の二重デザインを再現しづらいケースがあります。

- 余分な組織の切除ができない

- 糸による固定がメインで大幅な変化が難しい

- まぶたの厚みや脂肪量が多いと意図したラインが出にくい

- 切らない場合には二重幅のミリ単位の微調整に限界がある

切開を伴わない施術である分、二重の幅を調整するのが難しい治療法である点を理解しておくことが大切です。

重度の眼瞼下垂には選択しにくい

切らない眼瞼下垂の施術は、糸でまぶたを引き上げる施術です。

そのため、「症状が重い」「まぶたに脂肪が多い」などのケースでは、糸への負担が大きく、適応が難しくなることがあります。

特に、以下のような状態では十分な改善が得られない場合があります。

- 上まぶたを持ち上げる筋肉(眼瞼挙筋)の働きが極端に弱い

- 眉を上げるなど無意識に力を使って目を開いている

- 皮膚のたるみや脂肪の量が多くまぶたが重い

- 左右で開き具合に大きな差がある

このようなケースでは、糸によるサポートだけでは十分な引き上げが得られず、まぶたの開きや見た目の変化を実感しにくい傾向があります。

小野寺院長

小野寺院長

切らない眼瞼下垂のリスク

切らない眼瞼下垂の主なリスクは、以下の通りです。

- 左右差

- 後戻り

- 逆さまつげや違和感のある線

それぞれ解説していきます。

左右差

切らない眼瞼下垂のリスクとして、施術後の仕上がりに左右差が生じることが挙げられます。

特に、以下のような要因が左右差の原因となります。

- まぶたの厚みや脂肪量が左右で異なる

- 糸を通す位置や深さにわずかな誤差がある

- 腫れやむくみの引き方に差がある

- もともとの目の形や筋肉の力が左右非対称である

術後の腫れや組織のなじみ方でも一時的に左右差は見られることがあり、経過とともに改善する可能性もあります。

ただし、時間が経っても左右の差が残る場合は、再調整や修正施術によって整えることも検討しましょう。

小野寺院長

小野寺院長

後戻り

切らない眼瞼下垂は、メスを使わずに糸でまぶたを引き上げる施術のため、時間の経過とともに後戻りが起こる恐れもあります。

特に、以下のような要因によって後戻りのリスクが高まります。

- 目をこすったり強く洗うなどでまぶたに負担をかける習慣がある

- まぶたの皮膚や脂肪が厚く糸の引き込み力が弱まりやすい

- 加齢や体重変化によって皮膚や組織が緩んできた

- 糸の固定が浅く緩みが生じた

後戻りは数ヶ月〜数年単位で少しずつ現れる可能性があります。

完全に防ぐことは難しいものの、「適切な固定法」や「丁寧なアフターケア」によってリスクを軽減しましょう。

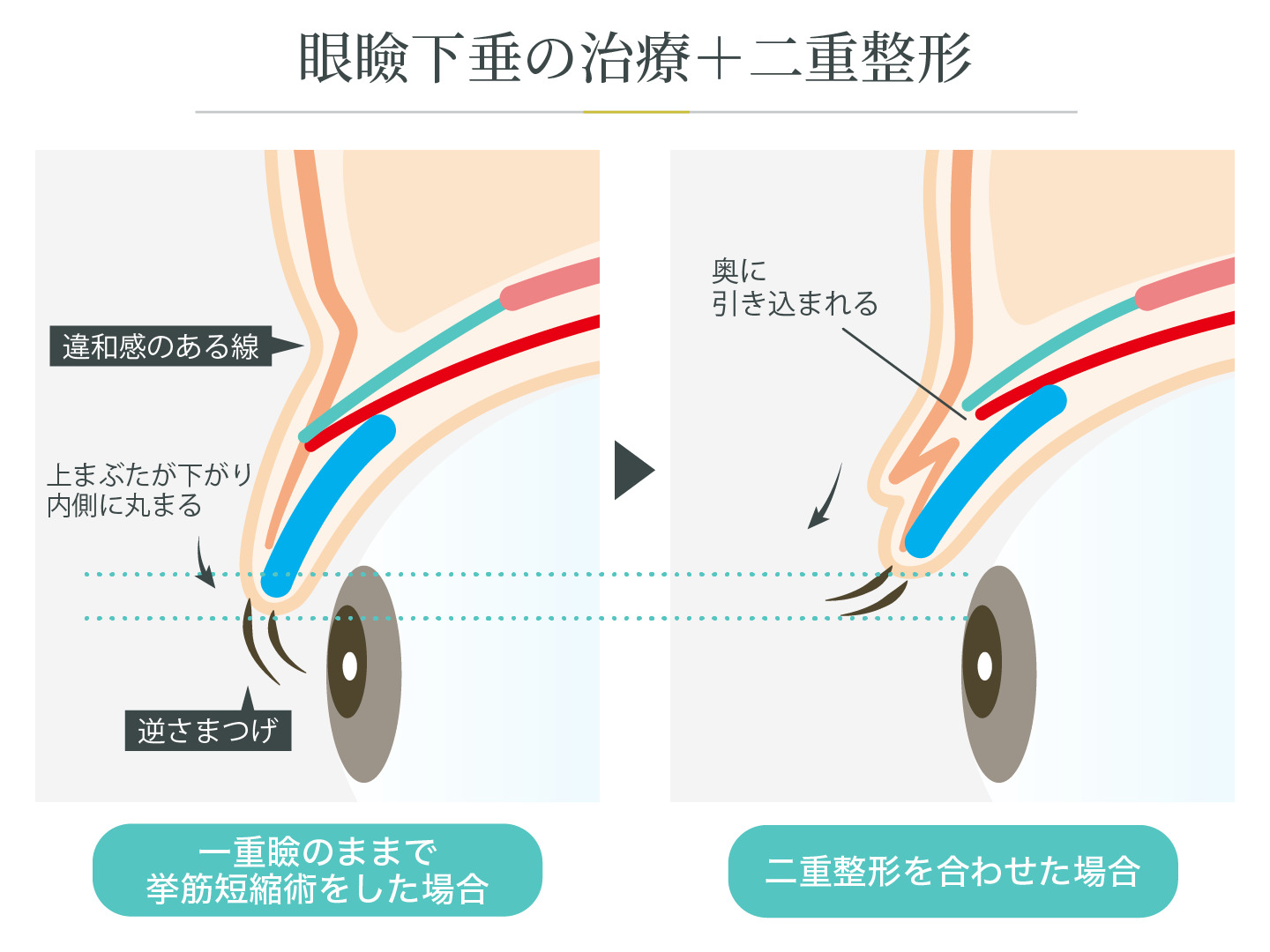

逆さまつげや違和感のある線

切らない眼瞼下垂の施術では、逆さまつげや不自然なラインが生じるリスクもあります。

その主な原因は、「二重整形を併せて行わなかったこと」によるものです。

眼瞼下垂だけを改善すると、まぶたの皮膚が折り込まれず、まつげが内側へ反り返る状態になることがあります。

ただし、一重まぶたのままでも改善は可能です。

「眉下皮膚切除で皮膚を引き上げる」「極めて幅の狭い二重を形成する」など、状態に合わせた方法で眼瞼下垂の改善が目指せます。

小野寺院長

小野寺院長

切らない眼瞼下垂のデメリットで後悔しない方法

切らない眼瞼下垂のデメリットやリスクで後悔しないためには、以下の対策方法をチェックしておきましょう。

- 施術方法の適応を確認する

- 目元の知識や施術経験が豊富な医師へ依頼する

- カウンセリングで仕上がりイメージを確認する

それぞれの対策方法を紹介していきます。

施術方法の適応を確認する

切らない眼瞼下垂ではなく、「切開を伴う眼瞼下垂手術」の方が適している場合もあります。

施術の選択を誤ると、効果が出にくい・後戻りしやすいなどの後悔につながります。

以下の比較を参考に自分に合う方法を確認しましょう。

| 施術方法 | 適応の判断ポイント |

|---|---|

| 切らない眼瞼下垂 | ・軽度の眼瞼下垂である。 ・まぶたのたるみが少なく皮膚が薄い。 ・切る手術に抵抗がある。 |

| 切開を伴う眼瞼下垂 | ・重度の下垂である。 ・皮膚の余りやたるみが目立つ。 ・長期的な持続力を重視している。 |

施術を選ぶ際には、「どちらが自分の状態に適しているか」を医師にしっかり確認してもらうことをおすすめします。

小野寺院長

小野寺院長

目元の知識や施術経験が豊富な医師へ依頼する

切らない眼瞼下垂のデメリットを避けるためには、目元の知識や施術経験が豊富な医師へ依頼することも重要です。

医師を選ぶ際には、以下の点を見極めることをおすすめします。

- 形成外科専門医の資格を有している

- 医師が直接カウンセリングを行なっている

- 他施術との組み合わせや代替えの案を提示できる

特に、日本専門医機構が認定する「形成外科専門医」の資格を持つ医師かどうかを確認してみましょう。

形成外科専門医は、日本専門医機構による厳しい研修と試験を経て認定されており、解剖学的な知識や精密な縫合技術を体系的に習得しています。

まぶたの構造や筋肉の動きを正確に理解した、目元の手術経験が豊富な医師を選ぶことが大切です。

小野寺院長

小野寺院長

当院の医師の経歴を確認する!

[注] 一般社団法人 日本形成外科学会:形成外科 専門医制度

カウンセリングで仕上がりイメージを確認する

切らない眼瞼下垂は、糸の通し方や留め位置によって仕上がりが大きく変わる施術です。

カウンセリングで具体的なイメージをすり合わせることが重要であるため、以下の点は必ず確認しておきましょう。

- 希望する二重ラインやまぶたの開き具合を細かく伝えたか

- 施術でどこまで改善できるのか(限界や持続期間を含む)

- 医師から想定される仕上がりのシミュレーションが提示されたか

- 必要に応じて切開法など他の治療法の提案があったか

事前にイメージを共有しておくことで、施術後のズレや後悔を防ぎましょう。

小野寺院長

小野寺院長

切らない眼瞼下垂の治療は銀座マイアミ美容外科で!

切らない眼瞼下垂の治療を検討している方は、ぜひ当院・銀座マイアミ美容外科へご相談ください。

当院の切らない眼瞼下垂の強みや特徴を以下にまとめました。

- 1,000症例以上目の周りの手術を経験した形成外科専門医が担当

- 術前カウンセリングから施術まで同じ医師が担当

- ホームページに明記された適正価格で提供

- 24時間医師が対応する緊急電話を完備

- 眼科手術用の顕微鏡を使用

当院では、日本専門医機構認定の「形成外科専門医」による高精度な施術と丁寧な診療体制を徹底しています。

「切らない眼瞼下垂」をご希望の方にも、まぶたの状態や筋肉の動きを細かく診察したうえで最適な治療方法をご提案いたします。

カウンセリングから施術、アフターケアまでを一貫して同じ医師が担当いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

小野寺院長

小野寺院長

眼瞼下垂治療の詳細はこちら

[注] 一般社団法人 日本形成外科学会:形成外科 専門医制度

切らない眼瞼下垂のデメリットに関するQ&A

切らない眼瞼下垂のデメリットに関連してよくいただき質問は、以下の通りです。

- 切らない眼瞼下垂は保険適用ですか?

- 切らない眼瞼下垂は何回で完了しますか?

- 切らない眼瞼下垂は何年くらい持ちますか?

それぞれの質問に回答していきます。

小野寺院長

小野寺院長

切らない眼瞼下垂は保険適用ですか?

美容目的で行われる傾向がある「切らない眼瞼下垂」は、保険適用外の施術です。

保険が適用されるのは、眼瞼下垂が日常生活に支障をきたすような医学的に治療が必要な場合に限られます。

厚生労働省が定める「保険診療として認められる条件」は、主に以下の通りです。[注]

- 保険医療機関・保険医による診療であること

- 健康保険法などの関連法令に基づくこと

- 治療の必要性が医学的に認められていること

- 医学的に妥当で適切な内容であること

- 正しい診療録が作成・保存されていること

なお、切開を伴う眼瞼下垂の手術は、視野の改善など機能回復を目的とした治療として認められやすく、保険適用になる傾向があります。

ご自身の症状が保険適用に該当するかどうかは、診察やカウンセリング時に医師へ確認してもらいましょう。

小野寺院長

小野寺院長

切らない眼瞼下垂は何回で完了しますか?

切らない眼瞼下垂の施術は、基本的に1回の治療で完了します。

ただし、まぶたの状態や個人差によっては、再施術が必要になる場合もあります。

再施術が必要になるケースを以下にまとめました。

- 糸のゆるみや外れが生じた

- まぶたの筋肉が再度衰えてしまった

- 体質的な影響で糸に負担がかかってしまった

もし再発してしまっても、再度施術を受けることは可能です。

クリニックによっては「修正」や「再手術」として対応しており、状態に応じて再施術のタイミングを調整します。

何度でも受けられる施術ではありますが、まぶたへの負担を考慮して医師と相談のうえ判断することが大切です。

小野寺院長

小野寺院長

切らない眼瞼下垂は何年くらい持ちますか?

切らない眼瞼下垂の効果の持続期間は、数年から10年程度が目安とされています。

切開を伴う眼瞼下垂と異なり、糸によってまぶたを引き上げるため、効果は永久的ではありません。

ただし、以下の要因によって変動します。

- まぶたの皮膚の厚みや脂肪量

- 加齢による皮膚のたるみや筋力低下

- 目をこすったり強く洗顔するなどの刺激

- 施術方法や施術を行う医師の施術スキル

効果を長持ちさせるためには、術後もまぶたに負担をかけないように注意するが重要です。

また、効果の持続期間には個人差もあるため、医師と相談してライフスタイルや体質に合った施術を選びましょう。

小野寺院長

小野寺院長

【まとめ】切らない眼瞼下垂のデメリット

今回は「切らない眼瞼下垂のデメリットやリスク」を紹介してきました。

切らない眼瞼下垂の主なデメリットは、以下の通りです。

- 皮膚のたるみは改善しない

- 二重幅調整の自由度が低い

- 重度の眼瞼下垂には選択しにくい

切らない眼瞼下垂の適応範囲や効果には限界もあります。

とくに「皮膚のたるみが強い」「まぶたの筋肉(挙筋)の働きが弱い」などのケースでは、切開を伴う眼瞼下垂手術のほうが自然で確実な改善が期待できる場合もあるでしょう。

自分の症状や希望に合った方法を見極めてくれる医師に相談することが大切です。

小野寺院長

小野寺院長

[注] 一般社団法人 日本形成外科学会:形成外科 専門医制度

このコラムを監修したドクター

経歴

-

- 2006年

- 和歌山県立医科大学卒業

-

- 2006年

- 東京医科歯科大学附属病院 勤務

-

- 2008年

- 昭和大学形成外科教室 入局

-

- 2013年

- 昭和大学病院形成外科 助教

-

- 2015年

- 他院 大手美容外科入職

-

- 2018年

- 船橋眼瞼下垂クリニック 院長

-

- 2019年

- 銀座マイアミ美容外科SALONE

院長就任

-

- 2019年

- 医療法人社団形星会 理事就任

この記事を読んでいる人はこちらの記事も読んでます

CONTACT

お問い合わせ

まずは無料のご相談から。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのご相談・ご予約はこちら

受付時間

10:00 - 19:00

OTHER

NEWS & COLUMNS

その他のお知らせ & コラム

すべて

お知らせ

コラム

-

処女膜の再生は自然に起こる?美容医療も紹介

コラム幸地先生監修

-

処女膜は復活する?処女膜再生についても紹介

コラム幸地先生監修

-

大陰唇の黒ずみの原因・対策を徹底解説!

コラム幸地先生監修

-

表ハムラの失敗例|対策も詳しく解説!

コラム丸山院長監修

-

裏ハムラの10年後はどうなる?持続させる方法も解説

コラム小野寺院長監修

-

裏ハムラのデメリットやリスクを解説!回避する方法も紹介

コラム小野寺院長監修

-

まぶたのくぼみの脂肪注入で起こる失敗例や原因・対策を徹底解説!

コラム小野寺院長監修

-

セットバックの名医の特徴4選!クリニックを探す際のポイントも紹介!

コラム丸山院長監修

-

鼻プロテーゼの失敗例と対処法を徹底解説!

コラム新井先生監修

-

処女膜の再生は自然に起こる?美容医療も紹介

コラム幸地先生監修

-

処女膜は復活する?処女膜再生についても紹介

コラム幸地先生監修

-

大陰唇の黒ずみの原因・対策を徹底解説!

コラム幸地先生監修

-

表ハムラの失敗例|対策も詳しく解説!

コラム丸山院長監修

-

裏ハムラの10年後はどうなる?持続させる方法も解説

コラム小野寺院長監修

-

裏ハムラのデメリットやリスクを解説!回避する方法も紹介

コラム小野寺院長監修

-

まぶたのくぼみの脂肪注入で起こる失敗例や原因・対策を徹底解説!

コラム小野寺院長監修

-

セットバックの名医の特徴4選!クリニックを探す際のポイントも紹介!

コラム丸山院長監修

-

鼻プロテーゼの失敗例と対処法を徹底解説!

コラム新井先生監修